ニュース

2014年10月03日

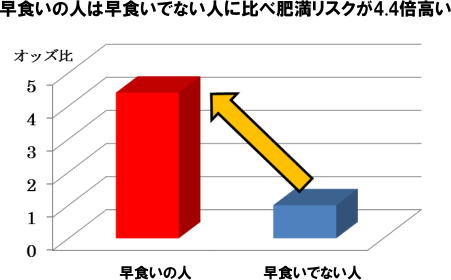

「早食い」だと肥満リスクは4.4倍に上昇 3年間の調査で確認

- キーワード

- 食事療法

早食いは肥満の原因になる――肥満でなかった人が早食いを続けると肥満になりやすいことが、岡山大学が大学生1,314人を3年間追跡した研究で判明した。早食いを続けるうちに肥満になることを追跡し確かめた研究は少なく貴重だという

「早食い」だと3年間で肥満リスクは上昇

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の森田学教授らの研究チームは、2010年春に入学した学生約2,000人のうち、(1)3年間健診を欠かさず受けた、(2)もともと肥満ではなかった、という条件を満たした1,314人(男性676人、女性638人)を対象に調査した。

研究チームは、学生に「脂っこいものをよく食べる」「食事が不規則」「朝食を抜く」「満腹になるまで食べる」など12項目について質問した。

2013年の健康診断で体格指数(BMI)が25以上で「肥満」と判定されたのは38人。アンケートを解析した結果、「早食い」と回答した学生の肥満リスクは、それ以外の学生の4.4倍に上昇した。

さらに、BMIが23以上の「過体重」の学生は72人で、「早食い」により肥満リスクは3.5倍に上昇した。

早食いを自覚する人は、そうでない人よりも一口当たりの量が多く、かむ回数が少ない傾向があることが過去の研究で確かめられている。

日本肥満学会の「肥満治療ガイドライン」では、「咀嚼法」が肥満治療における行動療法のひとつとして明記されており、1回20~30回以上かむことが推奨されている。

平成24年度国民健康・栄養調査によると、肥満者(BMI25以上)の割合は、男性29.1%、女性19.4%だった。男性の場合、20代、30代、40代になるにつれて肥満の割合が高くなる。女性の場合は、20代以降、年齢とともに肥満の割合が高くなる。

「日本人の場合、年齢とともに肥満になりやすい傾向がある。若いうちから、早食いの習慣を改善することが、将来の生活習慣病を予防するうえで重要です」と、研究者は述べている。

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

Relationships between eating quickly and weight gain in Japanese university students: A longitudinal study(Obesity 2014年9月25日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

- 魚を食べている人は糖尿病リスクが少ない 魚は脳の健康にも良い 中年期の食事改善は効果が高い

- 朝食をしっかりとると糖尿病が改善 血糖管理に大きく影響 朝食で「お腹ポッコリ」肥満を予防

- 「超加工食品」の食べすぎは糖尿病リスクを高める 筋肉の質も低下 「自然な食品」はリスクを減らす

- 糖尿病の食事に「ブロッコリー」を活用 アブラナ科の野菜が血糖や血圧を低下 日本でも指定野菜に

- 糖尿病の人はビタミンやミネラルが不足 「食の多様性」が糖尿病リスクを下げる 食事バランスを改善

- 糖尿病の人は脂肪肝にご注意 ストレスはリスクを高める 緑茶を飲むと脂肪肝が減少

- 「玄米」で糖尿病を改善 食事では「低GI食品」を活用 血糖値を上げにくい新しい米を開発

- ウォーキングなどの運動は糖尿病の人に良い 運動で食欲も抑えられる 認知症の予防にもつながる

- アルコールの飲みすぎは危険 糖尿病・高血圧・肥満のある人は肝臓病リスクが2.4倍に上昇 飲酒により糖尿病リスクが上昇

- 【Web講演を公開】2月は「全国生活習慣病予防月間」

今年のテーマは「少酒~からだにやさしいお酒のたしなみ方」

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索